A finales de los años 20 Lorca viajó a Nueva York, donde permaneció unos nueve meses. Durante su estancia quedó fascinado por la ciudad, y al mismo tiempo espantado por los efectos del capitalismo y por el maltrato que recibían los afroamericanos en la sociedad estadounidense. Como resultado de este viaje, Lorca escribió, entre otras obras, la mayor parte de los poemas de Poeta en Nueva York.

En el tiempo que estuvo en Nueva York, tuvo ocasión de conocer Harlem y a algunos de los artistas e intelectuales que se enmarcan dentro del movimiento cultural denominado Renacimiento de Harlem. Con ellos pudo además frecuentar los lugares donde se podía escuchar la música de moda del momento: el jazz.

Te invito a aproximarte a esta aventura americana del poeta, para conocer un poco más los lugares que frecuentó, las personas con las que se relacionó, lo que escribió y la música que pudo escuchar en su estancia neoyorquina.

Federico García Lorca viajó a Nueva York acompañando y por invitación de su amigo y antiguo maestro Fernando de los Ríos, con el propósito de impartir unas conferencias en la Universidad de Columbia, así como de aprender inglés, aunque probablemente el motivo del viaje fuese más bien cambiar de aires tras un desengaño sentimental y huir de algunas etiquetas que en España le habían asignado, debido a su orientación sexual.

Lorca, que por aquel entonces contaba 31 años, llegó a Nueva York el 25 de junio de 1929 y allí permaneció hasta el 4 de marzo del año siguiente, es decir, casi nueve meses. Después, partió hacia Cuba, donde estuvo otros tres meses, invitado por la Institución Hispano-Cubana de Cultura para dar unas conferencias en La Habana.

Durante su estancia en Nueva York, se alojó en diversas residencias de la Universidad de Columbia, así como en un apartamento compartido con José Antonio Rubio Sacristán, compañero de la Residencia de Estudiantes que acababa de llegar a Nueva York.

Impacto de Nueva York

Lorca calificó su estancia en Nueva York como una de las experiencias más útiles de su vida. Este fue su primer viaje al extranjero y transformaría su experiencia vital y su trayectoria literaria. En Nueva York descubrió una gran ciudad cosmopolita, moderna, mecanizada y multirracial, una metrópoli efervescente de rascacielos y brillantes espectáculos que bullía al ritmo del jazz y el alcohol clandestino. Pero también le impactó profundamente la deshumanización provocada por la industrialización y el capitalismo (su estancia coincidió con el crack financiero, que tuvo lugar en octubre de 1929), así como la desigualdad y la opresiva segregación hacia la población afroamericana.

En una conferencia-recital titulada Un poeta en Nueva York -pronunciada varias veces y en diferentes ciudades entre 1931 y 1935- diría:

Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje (…).

Y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros. En Nueva York se dan cita las razas de toda la tierra, pero chinos, armenios, rusos, alemanes siguen siendo extranjeros. Todos menos los negros. Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica y, pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo. Porque creen, porque esperan, porque cantan y porque tienen una exquisita pereza religiosa que los salva de todos sus peligrosos afanes actuales (…).

Yo bajaba muchas mañanas desde la universidad donde vivía y donde era no el terrible mister Lorca de mis profesores sino el insólito sleepy boy de las camareras, para verlos bailar y saber qué pensaban, porque es la danza la única forma de su dolor y la expresión aguda de su sentimiento.

El año que Lorca residió en Nueva York coincidió con un boom sin precedentes por el español y el mundo de habla hispana, una época en la que numerosos literatos, artistas e intelectuales españoles hicieron escala en la ciudad, como Juan Ramón Jiménez, María de Maeztu, Vicente Blasco Ibáñez, Julio Camba, Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga.

Durante su estancia, Lorca tuvo relación especialmente con Federico de Onís, profesor de español en la Universidad de Columbia y director de la revista Estudios Hispánicos; Ángel del Río, profesor de literatura española en la misma universidad; León Felipe, profesor de la Universidad de Cornell; y el pintor Gabriel García Maroto.

En Nueva York coincide además con La Argentinita, con la que comienza a trabajar en la armonización de canciones populares españolas que ambos grabarían en 1931.

Poeta en Nueva York

Durante su estancia neoyorquina, Lorca escribió intensamente. En una carta a su familia a los dos meses de llegar a la ciudad, les decía:

También empiezo a escribir, y creo que cosas que valen la pena (…). Son poemas típicamente norteamericanos, con asunto de negros casi todos ellos

Además de una obra de teatro (La zapatera prodigiosa) y parte de otra (El Público), y de un guion cinematográfico (Viaje a la Luna), en esta ciudad escribió una de sus obras poéticas más importantes, los poemas que póstumamente serían publicados como Poeta en Nueva York.

Este poemario recoge 35 poemas, agrupados en diez secciones, la segunda de las cuales se titula “los Negros”. Esta sección, dedicada a Ángel del Río, incluye los poemas: “Norma y paraíso de los negros”, “El rey de Harlem” e “Iglesia abandonada (Balada de la Gran Guerra)”. En estos poemas muestra su solidaridad con los negros norteamericanos, denunciando su situación social y reivindicando su raza, de la que alaba su vitalidad y su pureza primigenia. Sobre estos poemas el propio Lorca escribió:

Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario, esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas.

En “Norma y paraíso de los negros” se muestra la dicotomía del pueblo afroamericano, lo que odian y lo que aman, lo que tienen y lo que esperan, el paraíso que añoran y que no pueden tener en la tierra a la que fueron conducidos sus antepasados.

“El rey de Harlem” está dividido en tres partes, que expresan por un lado la penosa situación en que viven los negros, por otra alude a su liberación y, por último, manifiesta de nuevo la injusticia cometida contra esta raza, a la que desea un porvenir de libertad y esperanza.

“Iglesia abandonada (Balada de la Gran Guerra)” se centra en la muerte, entremezclando los horrores de la guerra con las almas de los difuntos, sintetizados en la figura de un hijo perdido, por el que llora desesperadamente.

Puedes leer el texto completo de estos poemas aquí.

Aunque algunos de estos poemas fueron publicados en diversas revistas literarias (Litoral, Revista de Occidente…), la publicación de Poeta en Nueva York como un todo unitario está cargada de controversia. El borrador parece que fue entregado por Lorca a José Bergamín poco antes de su asesinato, en 1936, para su publicación en las Ediciones del Árbol, de la revista Cruz y Raya, de las que Bergamín era director. El autor quería acompañar los poemas con diversas ilustraciones hechas por él, así como una serie de fotografías entre las que figuraba incluso la imagen de un linchamiento.

Tras la muerte de Lorca y al final de la Guerra Civil, Bergamín se llevó consigo el manuscrito al exilio, y a partir de él se realizó la primera edición en 1940, que apareció simultáneamente -y con grandes diferencias textuales- en México y en Estados Unidos.

Se ha establecido un paralelismo entre Poeta en Nueva York y Romancero gitano, pues Lorca parece encontrar en los negros de Nueva York la imagen y el recuerdo de los gitanos de Granada. Considera a los gitanos como los creadores de la magia andaluza, y a los negros los únicos que pueden humanizar los Estados Unidos, capaces, a través de su originaria cultura, de convocar a la naturaleza que han expelido de las ciudades. Los negros rescatan la musicalidad, pero no la que proviene del sonido urbano de las máquinas, sino la que proviene de la vida, de sus raíces, de su alma.

Renacimiento de Harlem

A las pocas semanas de llegar a Nueva York, Lorca se encontró con Harlem, al que describió como «la ciudad negra más importante del mundo». Este barrio, el único de Nueva York poblado mayoritariamente por afroamericanos, era en aquellos tiempos el epicentro de un movimiento cultural denominado precisamente Renacimiento de Harlem (Harlem Renaissance), una etapa de esplendor en la cultura y en el arte en los que, por primera vez, los protagonistas eran intelectuales y artistas negros.

En él destacaron poetas y novelistas como Claude McKay, Jean Toomer, Countee Cullen, Langston Hughes, Nella Larsen, Zora Neale Hurston, Arna Bontemps y Jessie Fausset; dramaturgos como Dunbar Nelson, Gimké, Hurston, Thurman, Hughes, Mary P. Burrill, Marita Bonner, Georgia Douglas Johnson, Willis Richardson, Eulalie Spence, Frank Wilson y Randolph Edmonds; artistas plásticos como Jacob Lawrence, Meta Vaux Warrick Fuller, Aaron Douglas, Augusta Savage, Elba Lightfoot, Lois Mailou Jones, Richmond Barthé, Charles Aston y el fotógrafo James Van Der Zee.

En el plano musical, el Renacimiento de Harlem tuvo su reflejo en el reconocimiento y reivindicación de artistas negros en el ámbito de la música clásica, pero también, principalmente, en el apogeo del jazz, cuyos mejores representantes eran, entre otros, Duke Ellington, James P. Johnson, Fats Waller, Fletcher Henderson, Chick Webb y Louis Armstrong.

El marco intelectual en el que tal explosión creativa tuvo lugar había sido fijado desde principios de siglo por pensadores y activistas como Alain LeRoy Locke, W.E.B.Dubois, Carter G. Woodson, Booker T. Washington y James Weldon Johnson, que sentaron las bases del movimiento por la lucha de los derechos civiles del pueblo negro.

En este contexto, el propio Lorca se ve como un negro más de Harlem, reflejado en la lucha de los negros ante la sociedad americana y en la larga lucha que están obligados a llevar a cabo:

Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del gitano, del negro, del judío… del morisco, que todos llevamos dentro.

Lorca cuenta con una anfitriona de excepción para adentrarse en este universo maravilloso de Harlem, la escritora Nella Larsen, a la que conoce a través de un amigo común: Campbell Hackforth-Jones.

Larsen es una de las figuras más destacadas del Renacimiento, de padre afrodescendiente y madre danesa. En 1929 acababa de publicar su novela Passing, en la que trata el tema de los afroamericanos a los que la claridad de su piel les permite hacerse pasar por blancos.

En su correspondencia con Carl Van Vechten, le habla de un español encantador, músico y poeta que canta y toca al piano canciones de los siglos XV y XVI. También reconoce que no puede decir nada de su poesía porque todavía no había sido traducida al inglés. Lorca tampoco hablaba mucho inglés y se entendía con Nella en francés. Ella también dejó huella en Federico, pues en una carta a su familia decía:

Esta escritora es una mujer exquisita, llena de bondad y con esa melancolía de los negros, tan profunda y tan conmovedora. Dio una reunión y asistieron sólo negros. Ya es la segunda vez que voy con ella, porque me interesa enormemente. En la última reunión no había más blanco que yo (…). Vive en la segunda avenida, y desde sus ventanas se divisaba todo New York encendido. Era de noche y el cielo estaba cruzado por larguísimos reflectores (…). Los negros son una gente buenísima. Al despedirme de ellos me abrazaron todos y la escritora me regaló sus libros con vivas dedicatorias, cosa que ellos consideraron como un gran honor por no acostumbrar esta señora a hacerlo con ninguno de ellos.

Es posible que Lorca tuviese relación con otros artistas del Renacimiento de Harlem a través de Larsen. Así, por ejemplo, es muy probable que conociera al poeta Langston Hughes, amigo de la escritora y que también viajó a Cuba al año siguiente. Es lógico pensar que ambos frecuentarían los mismos lugares y se relacionarían con el mismo tipo de gente, tanto en Harlem como en La Habana. No obstante, no tenemos constancia documental de este hecho.

Lo que sí conocemos es la admiración de Hughes por la obra literaria del poeta granadino. Hughes estuvo en España a partir de 1937 como corresponsal de guerra y se manifestó en numerosas ocasiones en apoyo de la República. En España, en 1938, con la ayuda de Rafael Alberti y de Manuel Altolaguirre, comenzó la traducción al inglés del Romancero gitano, labor que continuaría posteriormente en Estados Unidos con la ayuda de Francisco García Lorca, hermano del poeta, por entonces profesor de la Universidad de Columbia. Hughes llegó a decir de esos poemas que eran “tan bellos que desearía haberlos escrito yo en vez de traducirlos únicamente”. Hughes también tradujo al inglés la obra teatral Bodas de sangre, aunque esta traducción no llegó a publicarse.

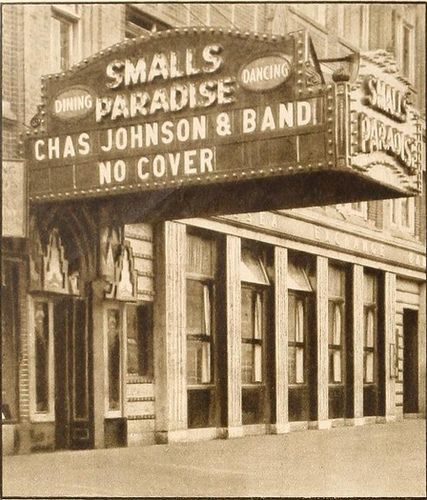

Lorca y el Jazz. El Smalls Paradise

Lorca ya conocía el jazz antes de ir a Nueva York. Pedro Salinas cuenta que escuchaban discos de jazz en la Residencia de Estudiantes todos los viernes por la noche y es sabido que tanto él como Buñuel, Dalí y otros compañeros se escapaban al Rector’s Club en los bajos del Hotel Palace donde se tocaba música de jazz, o al menos lo que se conocía como jazz por estos lares (trato la afición de los artistas de la Generación del 27 por el jazz en esta otra entrada).

En Nueva York, por lo que cuenta en sus cartas, también tuvo oportunidad de disfrutar del jazz. Así, relata por ejemplo una fiesta en casa de Nella Larsen:

Los negros cantaron y danzaron. ¡Pero qué maravilla de cantos! Sólo se puede comparar con ellos el cante jondo. Había un muchachillo que cantó cantos religiosos. Yo me senté en el piano y también canté. Yo no quiero deciros lo que les gustaron mis canciones

En sus cartas no especifica qué locales frecuentó en Nueva York. Sí lo hace al parecer en la conferencia que pronunciaría posteriormente sobre su viaje:

En sus cartas no especifica qué locales frecuentó en Nueva York. Sí lo hace al parecer en la conferencia que pronunciaría posteriormente sobre su viaje:

Yo vi en un cabaret -Smalls Paradise-, cuya masa de público danzante era negra, mojada y grumosa como una caja de huevas de caviar, una bailarina que se agitaba convulsamente bajo una invisible lluvia de fuego. Pero cuando todo el mundo gritaba como creyéndola poseída por el ritmo, pude sorprender un momento en sus ojos la reserva, la lejanía, la certeza de su ausencia ante el público de extranjeros y americanos que la admiraba.

Este era un local entonces muy famoso en Harlem, ubicado en el sótano de 2294 Seventh Avenue y frecuentado tanto por blancos como por negros. Había sido inaugurado en 1925 y era propiedad de Ed Smalls (de ahí el nombre del local, provocando un ingenioso juego de palabras).

El entretenimiento en Smalls Paradise no se limitaba al escenario, pues los camareros cantaban y bailaban o patinaban sobre ruedas mientras servían a los clientes. A diferencia de otros clubes de Harlem, que cerraban entre las 3 y las 4 de la mañana, el Paraíso de Smalls estaba abierto toda la noche y ofrecía un baile de desayuno con espectáculo.

Desde su inauguración y hasta 1935, la orquesta residente en el Smalls Paradise era la de Charlie ‘Chas’ Johnson, que incluyó entre sus miembros a Jabbo Smith, Benny Carter, Jimmy Harrison, Sidney De Paris y Sidney Bechet. No obstante, eso no impedía que actuasen de vez en cuando otras bandas como la de Duke Ellington o la de Sam Wooding.

Smalls Paradise era un club integrado, es decir, que permitía la entrada tanto a blancos como a negros. Se sabe, por ejemplo, que era uno de los clubes frecuentados por el poeta citado Langston Hughes.

No tenemos constancia de que Lorca visitase también otros clubes de Harlem. Los más famosos, además de Smalls Paradise, eran el Savoy Ballroom, también integrado, así como el Cotton Club y Connie’s Inn, que por el contrario no permitían la entrada a clientes afroamericanos, salvo que se tratase de alguna celebridad.

En estos clubes habría tenido la oportunidad de escuchar a Duke Ellington y su orquesta, que en aquella época era la banda residente en el Cotton Club; a Cab Calloway, que también actuaba esporádicamente en dicho local; a Fletcher Henderson, que en aquel momento estaba al frente de la Connie’s Inn Orchestra, banda residente en el club del mismo nombre; a Fess Williams & His Royal Flush Orchestra o a Claude Hopkins y su orquesta, que fueron las bandas residentes en el Savoy entre los años 1928-1931.

No sabemos exactamente la música que Lorca tuvo oportunidad de escuchar en Nueva York, pero sí podemos hacernos una idea de cuál pudo ser la banda sonora que le rodeó en sus andanzas nocturnas. En la siguiente lista de reproducción se recoge una selección musical de las bandas que tuvieron un mayor protagonismo en el Renacimiento de Harlem:

Articulo Buenísimo, Multidisciplinar y super elaborado, que envidia de conocimiento, Muchas gracias José.

Me gustaMe gusta

Me ha encantado este post… Te invito a seguir el mío. https://fiddleandhorns.wordpress.com/2020/04/30/punto-de-partida/

Me gustaMe gusta